「国語力教室」小学5年生〜6年生対象

中学受験しないお子さんの本当に必要な学力を追求します。

国公立大学・難関市立大学に合格する学力をつけます。

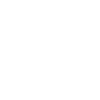

①言葉の力

「聞く」「話す」「読む」「書く」はあらゆる学力や知性のベースとなります。

「聞く」には「聞く態度」が大切です。

「話す」は「伝達力・説得力」につながります。

そのためには「語彙力・表現力」が必要です。

「読む力」はすべての教科に関わる力です。

楽しみながら漫然と読む「漫読」ではだめ、一字一句正確に読む「精読」の力が必要です。

「書く」=「作文」です。

書くことに抵抗のない子に育てるには10歳(小4)が一つの壁になります。

「聞く」「話す」「読む」「書く」はあらゆる学力や知性のベースとなります。

「聞く」には「聞く態度」が大切です。

「話す」は「伝達力・説得力」につながります。

そのためには「語彙力・表現力」が必要です。

「読む力」はすべての教科に関わる力です。

楽しみながら漫然と読む「漫読」ではだめ、一字一句正確に読む「精読」の力が必要です。

「書く」=「作文」です。

書くことに抵抗のない子に育てるには10歳(小4)が一つの壁になります。

②考える力

「考える力」は「自分で考え、判断する力」「身につけた知識や技能を活用する力」「物事を筋道立てて考える力」を含みます。

「考える力」には、「考える意欲」が必要です。

「意欲」を生み出すもとは「わかった」という体験です。

考えて「わかった」を体験している子は、考えることが楽しくなります。

自分で考えるからには、簡単にあきらめてはいけません。

最後まで考え抜く「しつこさ」も大切です。

「しつこい思考力」を身につけるには自分でゴールにたどり着く快感を体験させることです。

自分でゴールにたどり着く快感を知っている子は途中で答えを教えてもらおうとするズルはせず、最後まで自分で考えたいと思うものなのです。

②考える力

「考える力」は「自分で考え、判断する力」「身につけた知識や技能を活用する力」「物事を筋道立てて考える力」を含みます。

「考える力」には、「考える意欲」が必要です。

「意欲」を生み出すもとは「わかった」という体験です。

考えて「わかった」を体験している子は、考えることが楽しくなります。

自分で考えるからには、簡単にあきらめてはいけません。

最後まで考え抜く「しつこさ」も大切です。

「しつこい思考力」を身につけるには自分でゴールにたどり着く快感を体験させることです。

自分でゴールにたどり着く快感を知っている子は途中で答えを教えてもらおうとするズルはせず、最後まで自分で考えたいと思うものなのです。

③想像する力

「思い浮かべる力」とは 、「見えるもの」から「見えないもの」まで、幅広い範囲でイメージする力です。

人の気持ちや相手の立場がわかる心も育てます。

学校の問題で言えば、算数の図形問題。中でも空間図形の想像力に影響します。

国語では文章を読んで風景や登場人物の心を頭の中に思い浮かべる能力に関わってきます。

「おもしろさを感じる心」や「感動を表現する力」も想像する力を膨らます上で重要です。

「抽象的な表現」を言葉にすることで、抽象的な言葉のイメージが育ちます。

「ほら、この花みてごらん。小さいけどすごくきれいね」と言う言葉を聞いて「美しい」ということの意味を理解します。

感性を磨けば魅力的な人間になります。

③想像する力

「思い浮かべる力」とは 、「見えるもの」から「見えないもの」まで、幅広い範囲でイメージする力です。

人の気持ちや相手の立場がわかる心も育てます。

学校の問題で言えば、算数の図形問題。中でも空間図形の想像力に影響します。

国語では文章を読んで風景や登場人物の心を頭の中に思い浮かべる能力に関わってきます。

「おもしろさを感じる心」や「感動を表現する力」も想像する力を膨らます上で重要です。

「抽象的な表現」を言葉にすることで、抽象的な言葉のイメージが育ちます。

「ほら、この花みてごらん。小さいけどすごくきれいね」と言う言葉を聞いて「美しい」ということの意味を理解します。

感性を磨けば魅力的な人間になります。

④試そうとする力

「試行錯誤力」のある子は、算数の文章題を解くときも、じっと考えこまず手が動いています。

図を書いたり表を作ったり。試しにやってみるというのは、学習全般を通して必要な力です。

「試そうとする力」を発揮するには「おもしろがる心」を育てなければいけません。

面白そうだからやってみた。やってみたら“ハマッた”。

そんな経験の繰り返しで試す力が強化されます。

「試そうとする力」は「チャレンジ精神」につながります。

色々やってみてその中から突破口が生まれます。

あきらめずにチャレンジを積み重ねてこそ答えが見えてきます。

④試そうとする力

「試行錯誤力」のある子は、算数の文章題を解くときも、じっと考えこまず手が動いています。

図を書いたり表を作ったり。試しにやってみるというのは、学習全般を通して必要な力です。

「試そうとする力」を発揮するには「おもしろがる心」を育てなければいけません。

面白そうだからやってみた。やってみたら“ハマッた”。

そんな経験の繰り返しで試す力が強化されます。

「試そうとする力」は「チャレンジ精神」につながります。

色々やってみてその中から突破口が生まれます。

あきらめずにチャレンジを積み重ねてこそ答えが見えてきます。

⑤やり抜く力

「試そうとする力」があっても最後まで思考や行動を持続させる力がなければ、結果を出すことはできません。

「発想」だけでは結果は出ません。「やり抜く力」が必要です。

いろいろな発想を出してなにがなんでも結果を出そうとする子には「しつこい思考力」があります。

自分で納得するまで食い下がるしつこさというのは、割り切りが早かったり、要領がよかったりすることよりも大事です。

勉強において「やり抜く力」は、習った以上は100%理解して次に進むということです。

わからないまま先に進むということをしてはいけません。

「苦手だからやらない」というわがままを許してしまうと、根気が続かない自己中心的な子に育ってしまいます。

⑤やり抜く力

「試そうとする力」があっても最後まで思考や行動を持続させる力がなければ、結果を出すことはできません。

「発想」だけでは結果は出ません。「やり抜く力」が必要です。

いろいろな発想を出してなにがなんでも結果を出そうとする子には「しつこい思考力」があります。

自分で納得するまで食い下がるしつこさというのは、割り切りが早かったり、要領がよかったりすることよりも大事です。

勉強において「やり抜く力」は、習った以上は100%理解して次に進むということです。

わからないまま先に進むということをしてはいけません。

「苦手だからやらない」というわがままを許してしまうと、根気が続かない自己中心的な子に育ってしまいます。

ひと味違う 京大進研の教材

これまでの国語の問題集は、内容が堅苦しく「入試のためだけ」を想定したものがほとんどです。 京大進研の教材は、子供たちが楽しく学び、いろいろなことに興味を持てるように作られています。

ひと味違う 京大進研の教材

これまでの国語の問題集は、内容が堅苦しく「入試のためだけ」を想定したものがほとんどです。 京大進研の教材は、子供たちが楽しく学び、いろいろなことに興味を持てるように作られています。

特徴

特徴

小学生コース・国語科の取り組み

小学生コース・国語科の取り組み

作文・手紙指導

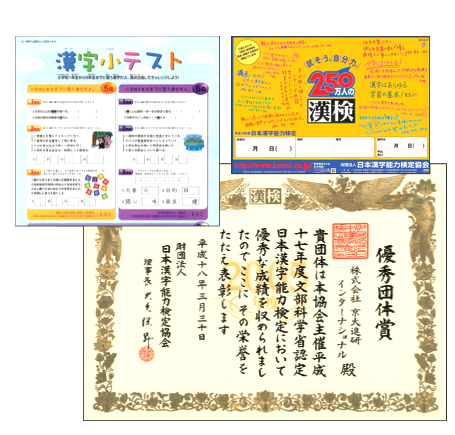

全国作文コンテスト

文部科学省後援 漢字検定